vCollege

Краткий, но и полный праймер по DeFi (с демистификацией всех главных "чудес")

- 03 ноября 2020, 09:36

- |

Попробую объяснить на пальцах самое важное, что надлежит каждому образованному человеку знать и понимать в DeFi.

Рекомендую распечатать этот текст как памятку и раздать своим знакомым, чтобы те могли ориентироваться в теме и не попадаться в сети «криптанам», которые в русскоязычном пространстве давно уже стали синонимом «мошенников».

Для удобства восприятия и наглядности составил памятку в виде простого FAQ. Мы рассмотрим всего пять вопросов, но зато — самых важных.

ВОПРОС №1: Что такое это чертовое DeFi, в конце-то концов?!

ОТВЕТ: DeFi (сокращение от «децентрализованные финансы») — это три ключевых вида финансовой деятельности (предоставление кредита, получение кредита, выполнение роли биржевого маркет-мейкера), из которых удалили посредника (банки и биржевых брокеров). В результате у всех желающих появилась возможность работать друг с другом напрямую: давать деньги в долг под проценты, брать кредит самому, самостоятельно создавать биржевую ликвидность (т.е. собственными деньгами обеспечивать возможность купли и продажи ценных активов).

( Читать дальше )

- комментировать

- ★5

- Комментарии ( 0 )

Всё, что нужно знать о буме, который сейчас развивается на крипторынке децентрализованных финансов (DeFi)

- 02 сентября 2020, 12:50

- |

До вас наверняка доходят слухи о невероятном буме доходности, который сейчас происходит где-то там, непонятно где: вроде как опять на крипторынке, а вроде и в какому-то ином загадочном месте под названием DeFi.

Для тех, кто живет на совсем уж удаленной планете, сообщаю: на рынке децентрализованных финансовых систем, т.н. DeFi (это достаточно узкая и сложная экосистема финансовых отношений, функционирующая на блокчейне Ethereum) разворачиваются сейчас события, которые затмевают то, что творилось на рынке первичных предложений криптомонет (ICO) в декабре 2017 – январе 2018 года.

Чтобы вы представляли масштаб умопомрачения: токен управления (т.н. Governance Token) YFI, созданный для управления DeFi системы YEarn.finance, вырос в цене за два месяца в 130 раз!

( Читать дальше )

Потенциал крипторынка для биржевых спекуляций и инвестирования

- 06 декабря 2019, 16:17

- |

В ноябре, как и обещал, прошло открытое заседание нашего трейдерского клуба и Криптошколы, посвященное техникам анализа крипторынка и его потенциалу для спекуляций и инвестирования. Имхо, получилось весьма информативно и где-то даже эвристически :) Посему всех, кого интересуют темы, затронутые на мероприятии, приглашаю к просмотру. Речь шла вот о чем:

— почему не работает технический и фундаментальный анализ на крипторынке;

— недостатки трейдинга по сигналам «социальных платформ», технологичного индексирования и использования крипто- хедж-фондов;

— импульсы движений на крипторынке;

— пять критериев для оценки новостного фона;

— механика Pump & Dump;

— ходл и мечта о «великих иксах»;

— что такое Technology Guessing?

— важность типа эмиссии;

— наша таксономия криптоактивов;

— отношение к коротким позициям, стоп-лоссам, плечам и крипто-фьючерсам.

О "русрыне", пепелище и альтернативах

- 13 октября 2019, 19:31

- |

За последние 6 лет число участников финансового рынка России сократилось в два раза. Люди, не привыкшие жить иллюзиями, обязаны понимать: после окончательного утверждения законодательными органами предложений ЦБ по градации инвесторов и их допуску к торговым площадкам т.н. российский рынок окончательно прекратит своё существование, так никогда толком и не родившись за 25 лет.

Соответственно, самый актуальный вопрос сегодня: куда уходить с пепелища? Прежде, чем ответить на этот вопрос, позвольте как-то мотивировать свою позицию и привести текст, который я написал, что говорится, по горячим следам.

* * *

10 июля СМИ возбудились по поводу неправильного закона, который беспощадно лоббирует ЦБ. Речь идет о демарше г-жи Набиуллиной, направленном против отечественного фондового рынка: запрете непрофессионалам участвовать в торгах акциями иностранных компаний.

( Читать дальше )

«Матрёшка циклов» (©) или где пролегают границы теханализа

- 31 августа 2018, 16:32

- |

Похоже, подавляющая часть молодёжи, завёрнутой на торговле криптовалютой, опирается на двух китов:

1) Святую веру в обречённость рынка криптовалют на непременный «Туземун» и

2) Теханализ

В силу консервативности своей природы (все натальные Раки жутко консервативны :) я долго сомневался в оправданности первого кита, однако лавина информации, свидетельствующей о неудержимой экспансии и самой технологии (блокчейн) и финансовых инструментов, завязанных на конкретные реализации криптовалют, убедила меня в неизбежности триумфального похода на Луну.

К тому же на помощь пришла аналогия из начала нулевых, когда любая попытка предсказать светлое будущее смартфонам (известным в то время под термином «камерафон») вызывала зловещий смех армии «экспертов», «аналитиков» и «специалистов» всех мастей, который упорно не видели ниши для каких бы то ни было гаджетов, позиционирующих себя на стыке обычных мобильных телефонов и КПК (помните такие? iPAQ например). Что из этого зловещего смеха вышло мы наблюдаем сегодня в цифрах — полтора миллиарда смартфонов, проданных в 2017 году в мире! Ау, где вы «КПК»!

А вот насчёт применимости теханализа к рынку криптовалют у меня не просто сомнения, а очень большие сомнения. Вернее, сомнений, никаких нет вообще: я убеждён, что теханализ абсолютно не применим к этому рынку ни в какой своей форме. Однако, учитывая революционность такого заявления, подбрасываю коллегам одну метафору, которая, если вы с ней согласитесь, окажется весьма полезной в вашей работе не только на рынке криптовалют, но и на любом другом.

Прежде, чем перейти к метафоре, которая, как мне видится, демонстрирует правомерность моего подхода, вкратце опишу сам подход.

Для того, чтобы технический анализ можно было применять на конкретном рынке, необходимо, чтобы на этом рынке сформировалось то, что я назвал «матрёшкой циклов». Иными словами, на протяжении достаточного долгого времени должна накапливаться эмпирическая информация, отражающая флуктуации котировок тех или иных финансовых инструментов рынка. Накапливаться до тех пор, пока не будет набрана некая критическая масса и сформируется та самая «

( Читать дальше )

Важные люди нам говорят, что «криптосказка кончилась» и биткоин нужно продавать. Ой ли?

- 30 августа 2018, 11:46

- |

При этом эксперт демонстрирует удивительную (для его компетенции) прямолинейность в оценке финансовых рынков: он искренне полагает (или делает вид, что полагает), что биржевая котировка определяется какими-то объективными качествами инструмента вложения денег, а не ВОСПРИЯТИЕМ этого объекта торгующей толпой! А ведь это две огромных разницы — сам объект и восприятие объекта.

Забегая вперёд, скажу, что всё-таки эксперт лукавит, потому как сам факт публикации такого текста свидетельствует о безупречном понимании автором реальных механизмов, определяющих биржевые цены.

( Читать дальше )

Телегония семи нянек: заметки на полях современных технологий обучения биржевому трейдингу

- 29 августа 2018, 21:43

- |

Двадцать четыре года назад я открыл свой первый брокерский счёт в Charles Schwab и полгода любовался его девственно нетронутым состоянием. Накануне торжественной презентации революционной 32-битной ОС — Windows 95 — купил 300 акций Microsoft и гордо отправился в кампус компании в Редмонде на мероприятие (обитал я тогда в Сиэтле).

По возвращении домой увидел, что акции Microsoft вместо того, чтобы вырасти (а в этом росте я не сомневался ни секунды), с треском обвалились. И продолжали падать ещё несколько недель.

Я терпел сколько мог, затем не выдержал и закрыл позицию с неприятным убытком.

Если бы я её не закрыл, а просто забыл о существовании своего брокерского счёта, то через четыре года на нём вместо 20 тысяч было более полумиллиона долларов. Благодаря той же самой позиции Microsoft, которая принесла мне убыток.

( Читать дальше )

Как перестать бояться чёрных лебедей (заметки на полях «The BLANK Swan» Эли Эйаша)

- 20 августа 2018, 18:59

- |

Ливанец Эли Эйаш, в прошлом — трейдер деривативов, в настоящем генеральный директор ITO33, B2B конторы по хеджированию волатильности и моделированию стоимости конвертируемых долговых бумаг, для меня интересен, в первую очередь, как человек, который в очень вежливых выражениях демонстрирует миру вздорность выдумок своего соотечественника, трикстера-шоумена Насима Талеба.

Не буду пересказывать книгу Эйаша (которая вообще не о Талебе и потому начинается там, где Талеб тему бросил, даже не успев толком её поматросить), а лишь обозначу фундамент, на котором Эйаш возводит здание своей теории.

Трагедия теоретиков рынка и строителей моделей наподобие «Чёрного лебедя» заключается в том, что авторы выводят представление о прибыли исключительно из рыночных аномалий.

В том смысле, что нормальный рынок, якобы, никаких шансов на прибыль не оставляет, а возникнуть она может случайно в результате всяких нарушений вроде арбитража, ассиметричного распространения информации, монополии, инсайдерства или просто слепого везения.

( Читать дальше )

О вреде роботов и опасности распространяемой ими иллюзии научности

- 29 июля 2018, 13:26

- |

Предлагаю замутить почтенной публике мощную холливар дискуссию на тему, выведенную в заголовок (или — на опровержение оной :)

Коллега ch5oh попросил добавить «конструктива» для определения факта беременности фондовым рынком идеей, способной вырвать его из хаоса и перевести в состояние предсказуемого тренда. В качестве критерия такого «конструктива» коллега попросил «средства научного анализа серий данных, а не дедушкиным способом «чую наггетсами».

Последние лет 20 «беременность» рынка я определяю исключительно путём комплексного осмотра пациента «на сносях». Этот подход со временем отлился во вполне чёткий и завершённый алгоритм оценки «коллективного бессознательного рынка» (да-да, я не только фиксирую симптомы, проявленные в разных функциональных системах рынка, но и пропускаю их через призму единственного существующего на бирже «двигателя цен» — торгующую толпу, поведение которой, в свою очередь, можно описать только в терминологии психологии масс, или, что точнее, психиатрии масс), поэтому в качестве «конструктива» предоставил ch5oh линк на наш

( Читать дальше )

О беременности на фондовом рынке

- 26 июля 2018, 22:48

- |

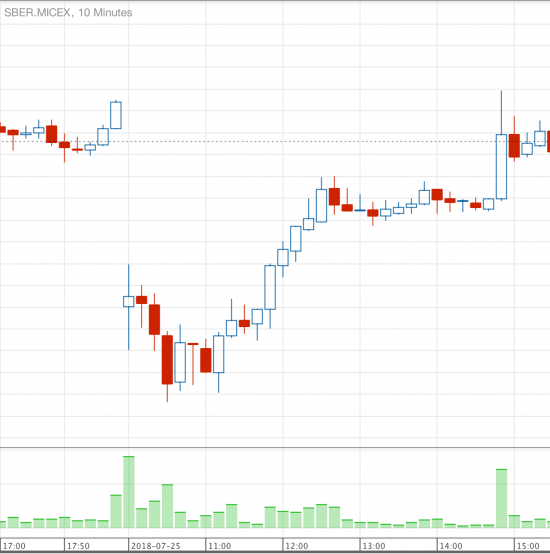

Вчера в нашем трейдерском клубе VBTT мы бурно обсуждали в очередной раз вечную тему «чёрных лебедей», благо представился подходящий повод: кунштюк, выкинутый Сбербанком на открытии сессии в среду:

Трёхпроцентная просадка — это, конечно, никакой не «чёрный лебедь», да и само это понятие — не более, чем плод лукавого воображения ливанского трикстера, не имеющий ни малейшего отношения к профессиональной биржевой реальности (какой, к чёрту, может быть «лебедь» в грамотно диверсифицированном портфеле, где каждая отдельная позиция ещё и не превышает 5 % капитала?!).

Тем не менее, фейковый этот обвал Сбербанка, за которым, как водится не стоит вообще ничего, кроме традиционных для низколиквидных рынков искусственных манипуляций, подсказал мне некую формулировку, которая давно вертелась в голове, однако никогда ранее не отливалась в готовую рекомендацию. Речь идёт о

( Читать дальше )

- bitcoin

- brent

- eurusd

- forex

- gbpusd

- gold

- imoex

- nasdaq

- nyse

- rts

- s&p500

- si

- usdrub

- wti

- акции

- алготрейдинг

- анализ

- аналитика

- аэрофлот

- банки

- биржа

- биткоин

- брокеры

- валюта

- вдо

- волновой анализ

- волны эллиотта

- вопрос

- втб

- газ

- газпром

- гмк норникель

- дивиденды

- доллар

- доллар рубль

- евро

- ецб

- золото

- инвестиции

- инфляция

- китай

- коронавирус

- кризис

- криптовалюта

- лидеры роста и падения ммвб

- лукойл

- магнит

- ммвб

- мобильный пост

- мосбиржа

- московская биржа

- нефть

- новатэк

- новости

- обзор рынка

- облигации

- опек+

- опрос

- опционы

- офз

- оффтоп

- прогноз

- прогноз по акциям

- путин

- раскрытие информации

- ри

- роснефть

- россия

- ртс

- рубль

- рынки

- рынок

- санкции

- сбер

- сбербанк

- си

- сигналы

- смартлаб

- сущфакты

- сша

- технический анализ

- торговля

- торговые роботы

- торговые сигналы

- трейдер

- трейдинг

- украина

- финансы

- фондовый рынок

- форекс

- фрс

- фьючерс

- фьючерс mix

- фьючерс ртс

- фьючерсы

- цб

- шорт

- экономика

- юмор

- яндекс

Новости тг-канал

Новости тг-канал