Блог им. SMARTECONOMIST

Прав ли был Хабберт?

- 13 июня 2018, 21:05

- |

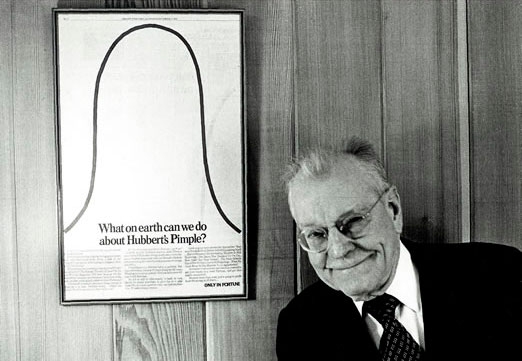

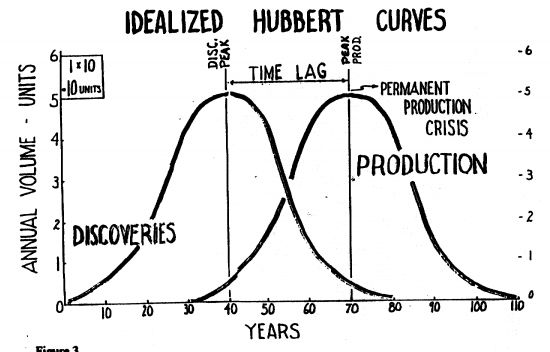

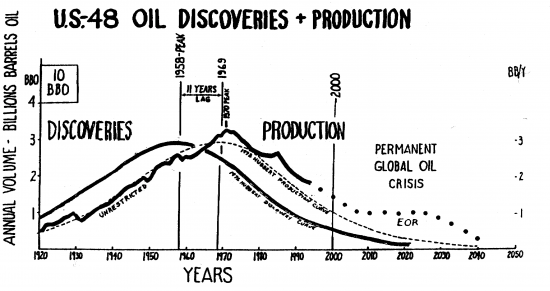

Валентин Гибалов написал пост, в котором подверг (обоснованной) критике теорию пика добычи минеральных ресурсов. Досталось и пионеру этой теории, Кингу Хабберту, который в своей публикации от 1956 года предсказал пик добычи нефти в США в 1960-ых годах. Через полвека, в наши дни «сланцевая революция» сделала этот прогноз несостоятельным.

Так справедливо ли теперь низвергать с пьедестала Кинга Хабберта и можно ли начинать хоронить теорию пиков? Давайте немного повременим с суровыми вердиктами. Сначала мне бы хотелось показать несколько важных нюансов.

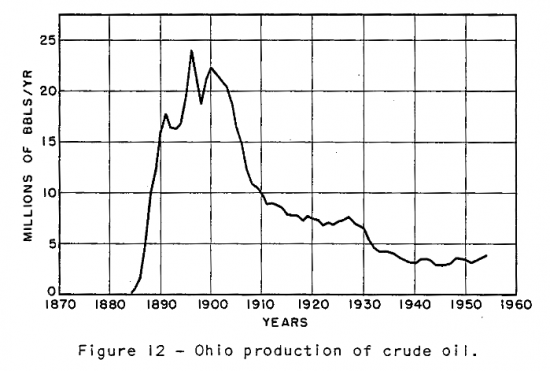

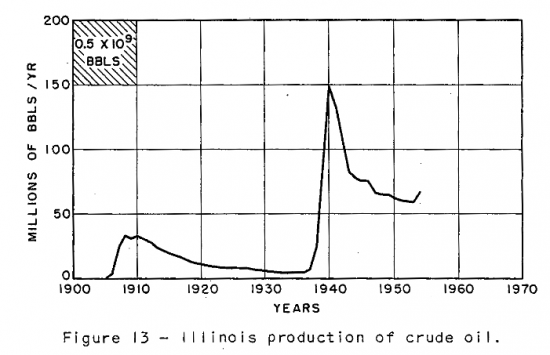

1. Мысли локальноРазумеется, Кинг Хабберт не «высосал из пальца» теорию пика, и мы можем приблизительно понять ход его рассуждений. В той самой статье 1956 г.Хабберт приводит графики и описание динамики добычи нефти в штатах Огайо и Иллинойс:

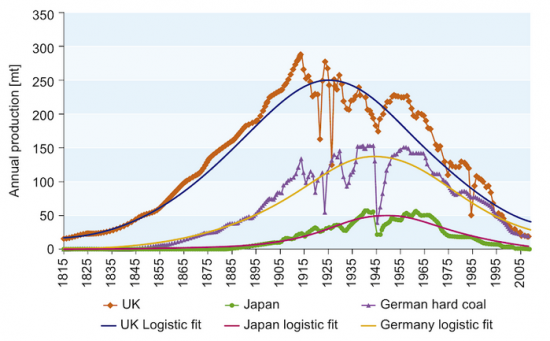

Как видим, найти здесь пики нетрудно, хотя «классической» колоколообразной формы кривой здесь не выходит. Но к моменту публикации статьи были прекрасно известны и пики в национальном масштабе — правда, речь об угле. В Великобритании пик добычи угля пришелся на 1913. В Японии — на начало 1940-ых.

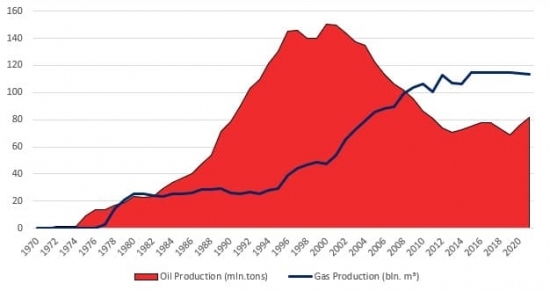

Хотя по географической протяженности эти страны соответствовали как раз отдельным американским штатам. Во второй половине 20 века появились и примеры национальных пиков нефти (за исключением «покоренного» пика США). Вот некоторые из них: Германия в 1966, Египет в 1988, Индонезия в 1991; из совсем недавних — Великобритания в 1999, Норвегия в 2000, Мексика в 2003.

Как видим, к началу третьего тысячелетия национальные пики нефти стали почти обыденным явлением — и даже период высоких цен на «черное золото» не обратил динамику вспять. Поэтому логика рассуждений Хабберта постфактум пока что выглядит достаточно обоснованной.

Еще парочка графиков...

2. Действуй глобально

Однако механизм пика в отдельно взятой стране связан не только с геологией, но и с экономикой. Хабберт совершенно не учитывал роль цен в динамике добычи — а в национальном масштабе они становятся одним из ключевых факторов.

В первую очередь разрабатываются наиболее доступные — т. е. наиболее дешевые в освоении запасы ископаемых. По мере их исчерпания издержки растут. Но этот процесс в силу различий геологических и экономических условий в разных странах происходит неравномерно. И вполне может наступить момент, когда импорт того или иного ресурса окажется выгоднее, чем его добыча в границах страны.

Хорошо, но как тогда спрогнозировать пик в масштабах страны? Достаточно ли нам для этого данных о добыче за предыдущие годы и объема резервов? Разумеется, нет. Нам уже требуется рассчитать как минимум:

а) кривую себестоимости добычи внутри страны;

б) будущую динамику внутренней кривой себестоимости;

в) будущую динамику мировых цен на ресурс.

Естественно, каждый из этих пунктов несет в себе ту или иную степень неопределенности. Достаточно вспомнить лихие скачки цен на нефть в 1970-е и в последние 15 лет.

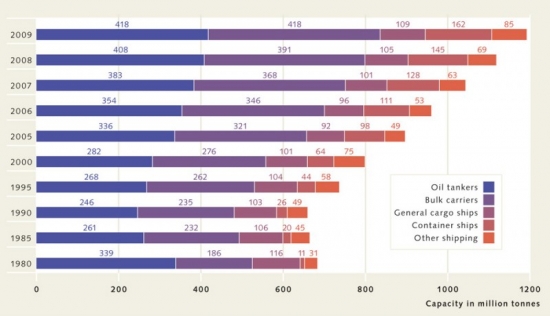

3. Предложение рождает спросХорошо, давайте теперь посмотрим на исчерпание наиболее дешевых в освоении запасов в глобальном масштабе. Ведь рано или поздно нефть «за копейки» заканчивается и у соседей по планете. Тогда цена ресурса неизбежно растет. И вступает в силу основной экономический закон самобалансировки: при росте цен спрос падает. Предложение теоретически увеличивается — но, как мы уже сказали, со стороны предложения самые доступные ресурсы уже исчерпаны, и весь прирост может идти только за счет месторождений с высокими издержками добычи.

Так что сосредоточимся на спросе. Валентин Гибалов пишет, что он скорее уверен в пиках спроса, чем в пиках предложения. И эта идея во многом является противоположностью подходу Хабберта, который ориентировался в первую очередь на величину резервов полезных ископаемых.

Нельзя не признать, что в динамике добычи фактор спроса имеет ничуть не меньший вес, чем фактор предложения. И у спроса больше пространства для маневра: предложение всегда ограничено жёсткими рамками геологии. Приведу лишь несколько примеров адаптации спроса на нефть: кризис прожорливых американских «масл-каров» и экспансия японского автопрома в 1970-ых, использование этанола в качестве моторного топлива в Бразилии, революционный прогресс в литий-ионных батареях для электромобилей и даже нарождающаяся индустрия виртуальной реальности, выступающей в качестве альтернативы туристическим перелетам за полмира.

В конце концов, добыча нефти или угля ценны не сами по себе, а лишь как часть экономики, обеспечивающей людей теми или иными благами. Если появляется другой, менее затратный способ обеспечить потребности людей, в сохранении старых объемов производства уже нет смысла.

Но перед словом «появляется» не зря стоит «если». На коротких отрезках времени эластичность спроса — т. е. его изменение при изменении цены — можно вычислить на основе исторических данных. С долгосрочными прогнозами этот фокус может уже не сработать. Ведь в этом случае ключевыми механизмами сокращения спроса на ресурс становятся сдвиг культурных норм потребителей и развитие технологий самого широкого спектра.

Ни научно-технический прогресс, ни смену культурных веяний хорошо прогнозировать мы так и не научились. Каждый раз очередная технологическая революция (или «сдвиг парадигмы») оказывается сюрпризом. И то «созидательное разрушение», которое несут в себе революции и сдвиги, способно серьезно изменить экономический ландшафт в тех или иных областях, не исключая и добычу полезных ископаемых.

Соответственно, прогнозирование на слишком долгий срок плохо справляется с прорывными идеями и инновациями. И здесь же лежит ответ на еще один вопрос, затрагиваемый Валентином: почему прогнозы развития атомной энергетики из 1960-ых оказались в 10 раз выше реальности? Потому что развитие атомных технологий не смогло обеспечить достаточного снижения затрат на производство энергии. Потому что их потенциал «созидательного разрушения» оказался слишком низким. Наконец, потому, что мы так и не научились прогнозировать научно-технический прогресс...

4. Судьба детерминизма«Созидательное разрушение» не обходит стороной и сам процесс добычи. Сам Хабберт писал: «С помощью современных технологий добычи из недр извлекается только 1/3 имеющейся нефти… Однако постепенно улучшаются вторичные методы нефтедобычи. Так что, в конечном счете, какая-то большая, но еще неизвестная доля нефти будет извлечена из недр, чем это возможно сегодня».

Впрочем, Кинг Хабберт так и не придаёт данному тезису должного значения. И предполагает, что это способно лишь уменьшить скорость падения на нисходящем участке спрогнозированной кривой добычи. Справедливо ли было такое утверждение?

Хабберт строит свой прогноз по добычи нефти в США до 2050 года, т. е. почти на 100 лет вперед. Вся история нефтедобычи в мире к моменту публикации его работы составляла тоже немногим меньше ста лет. И за это прошедшее столетие отрасль показала гигантский, головокружительный технологический рывок вперед.

Можно ли, зная о масштабе уже свершившихся новаций в нефтедобыче, полагаться на то, что геология возьмет верх над прогрессом? Выше я уже писал, что примеры локальных пиков у Хабберта уже имелись. Но ровно так же в середине 20 века был очевиден непредсказуемый характер научно-технических прорывов. Прогноз Хабберта был смелым, но эта смелость не была подкреплена достаточным набором предпосылок. Прогноз Хабберта был предельно детерминирован — а это всегда чревато ошибками в нашем постоянно меняющемся мире. Особенно если речь идет о дистанции в 100 лет.

5. «Я знаю только то, что ничего не знаю...»Единственным безошибочным прогнозом в нашем постоянно меняющемся мире было бы, конечно, это изречение Сократа. Но, увы, толку от такого прогноза немного. Однако про этот парадокс мы вспомнили не зря. Дело в том, что прогноз может получиться хорошим лишь настолько, насколько качественны его исходные данные. Или, как говорят на родине Хабберта, “garbage in – garbage out”.

Хабберт строил свой прогноз, исходя из прошлых объемов добычи и величины резервов. И если с первым никаких проблем нет, то со вторым… Начнем с того, что объем доступных резервов всегда определяется имеющимися в данный момент технологиями добычи. И если технологии развиваются, резервы прирастают, поскольку появляется возможность использовать ранее недоступные залежи.

Следующий вопрос — а насколько хорошо геологи США в начале 1950-ых знали объем резервов недрах? Ведь параллельно технологиям добычи совершенствуются и технологии разведки. И совершенно определенно можно сказать, что современные американские геологи знают объём резервов гораздо точнее, чем их коллеги полувековой давности.

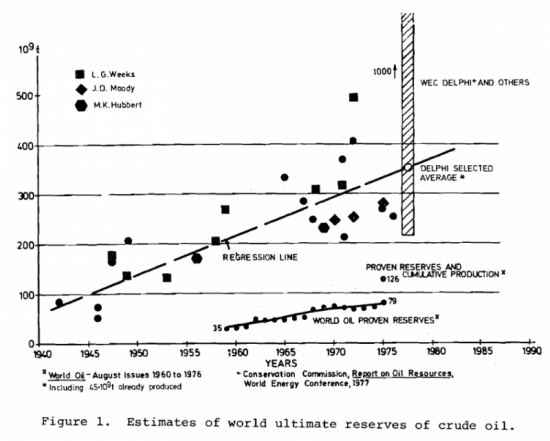

Чтобы оценить масштаб незнания в ту пору, давайте приведем оценкиглавного геолога компании “Standard Oil” (позже ”Esso”) Льюиса Уикса. В 1950 году он оценил оншорные потенциальные резервы нефти и газоконденсата в США как 110 млрд. барр. На данные Уикса, в числе прочего, опирался Хабберт при построении кривой добычи.

Прошло всего 8 лет, и Уикс дает уже новые оценки: 240 млрд. барр., потенциально извлекаемых первичными методами, и еще столько же, доступных с применением вторичных методов нефтедобычи. Увеличение «всего-то» в 4 раза! На этом фоне прибавка еще на 30 млрд. барр. в 1959 после открытия месторождений на Аляске выглядит сущими «копейками».

А это уже оценки мировых резервов из публикации 1978 года. Как видим, тренд (и разброс) налицо. При большом старании их можно было бы увидеть и в 1956. Причем нельзя сказать, что с приходом 21-го века ситуация сильно изменилась. «Сланцевая революция» стала точно таким же сюрпризом, как и прорывы в других сферах экономики и науки.

Стоит ли тогда основывать свой прогноз на таких ненадежных данных? Здесь уже нельзя дать однозначного ответа. Проще всего сказать «я знаю, что ничего не знаю». А вот извечное желание человека, не взирая ни на что, заглянуть в будущее — подавить гораздо сложнее...

… Сын ошибок трудныхБезусловно, в теории Хабберта были серьезные недочеты. Некоторые из них стали очевидны только постфактум, некоторых можно было бы избежать изначально. Но теория пика никогда не стала бы такой популярной, если бы ей не удалось десятки лет предсказывать динамику добычи нефти в Соединенных Штатах. Что это было — везение или непревзойденная интуиция крупного ученого — наверное, не так уж и важно.

Зато эти серьезные недочеты, эти ошибки, ставшие очевидными, гораздо важнее. Ведь именно на них, а не на везении или интуиции, мы можем учиться. Учиться видеть сквозь туман неопределенности и заглядывать в будущее еще дальше. И в этом плане самый справедливый вердикт работам Кинга Хабберта давным-давно дал Ньютон.

«Если я видел дальше других — то лишь потому, что стоял на плечах гигантов»...

теги блога @SMARTECONOMIST

- 2017

- 2020

- Bloomberg

- brent

- Deutsche Bank

- EUR USD

- eurusd

- forex

- Gold

- S&P500

- The Telegraph

- Time

- US

- usa

- usdrub

- zerohedge

- акции

- алюминий

- банки

- биткоин

- будущее

- ввп

- великобритания

- война

- втб

- газ

- Газпром

- геополитика

- Германия

- дерипаска

- доллар

- Доллар США

- евро

- евродоллар

- Европа

- ЕС

- ЕЦБ

- жижа

- золото

- индекс доллара

- индексы

- история

- канада

- Китай

- книга

- количественное смягчение

- количественное ужесточение

- конспирология

- коронавирус

- крах

- кризис

- медведев

- медведи

- Меркель

- мир

- налоги

- ндс

- нефть

- обзор рынка

- облигации

- отток капитала

- отток капитала из России

- оффтоп

- ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

- пресса

- путин

- регионы

- россия

- рубль

- русал

- рынки

- рынок

- санкции

- САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

- Сбербанк

- Северный поток-2

- серебро

- сирия

- сланцевая нефть

- смартлаб

- социальные сети

- статистика

- Сурков

- сша

- торговая война

- торговые сигналы

- трамп

- Трампономика

- трейдер

- трейдинг

- Федрезерв

- фондовый рынок

- форекс

- ФРС

- Фэк

- ЦБ РФ

- экономика

- экономический кризис

- Юань

- юмор

жижу будут прокачивать пока это будет приносить профит хозяевам бабок, такчто

старик прав. было бы все как он расписал.